Setiap 25 November, media sosial dipenuhi twibbon bertuliskan “Selamat Hari Guru”. Dari kepala desa hingga kepala negara mengucapkan selamat dan terimakasih kepada para pendidik. Flyer-flyer estetik berhiaskan ilustrasi pendidik berdiri gagah di depan kelas. Puisi-puisi penuh metafora tentang pahlawan tanpa tanda jasa dibacakan di upacara sekolah. Namun begitu layar ponsel dimatikan dan acara seremonial usai, realitas yang dihadapi guru kembali sama: gaji yang pas-pasan, beban administratif yang menumpuk, dan ironi paling menyakitkan—ancaman dilaporkan ke polisi oleh orangtua murid ketika berusaha mendisiplinkan anak didiknya.

Perayaan Hari Guru kita telah menjadi ritual kosong yang lebih mementingkan penampilan daripada substansi. Kita sibuk merayakan simbol guru, tetapi abai terhadap manusia di baliknya. Kita memuji pengabdian mereka, sambil membiarkan mereka hidup dalam kecemasan ekonomi dan ketidakpastian hukum.

Berbicara tentang guru adalah berbicara tentang paradoks. Mereka dipercaya membentuk generasi masa depan, namun banyak yang kesulitan membiayai masa depan keluarganya sendiri. Data tidak berbohong. Survei yang dilakukan IDEAS pada Mei 2024 terhadap 403 guru di 25 provinsi mengungkapkan fakta memilukan: 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan 13 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan. Yang lebih mengejutkan, 74 persen guru honorer memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta—bahkan lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota terendah di Indonesia.

Penelitian Dhobith (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa gaji guru honorer berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan—jauh di bawah standar kelayakan hidup, terlebih di wilayah perkotaan. Dengan tanggungan rata-rata 3 orang anggota keluarga, 89 persen guru merasa penghasilan dari mengajar pas-pasan atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dampak dari kesejahteraan yang rendah ini tidak main-main. Survei IDEAS mencatat bahwa 56,5 persen guru pernah menjual atau menggadaikan barang berharga yang dimilikinya—mulai dari emas perhiasan (38,5%), BPKB kendaraan (14%), hingga sertifikat rumah (13%). Bahkan ada yang menggadaikan SK PNS mereka. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah perjuangan hidup nyata para pendidik yang seharusnya kita hormati.

Penelitian Hasanah dan Zainuddin (2024) membuktikan bahwa kesejahteraan guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja mereka. Namun ironisnya, meski kesejahteraan meningkat, motivasi dan kinerja mengajar tetap rendah karena metode pengajaran tidak sesuai kemampuan guru, kurangnya pemahaman teknologi, dan minimnya keterlibatan sekolah dalam pengembangan kemampuan guru. Kesejahteraan yang memadai seharusnya membebaskan guru untuk fokus pada tugas profesionalnya, bukan memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan. Survei IDEAS mencatat 55,8 persen guru memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan lain, meski mayoritas hanya mendapat kurang dari Rp500 ribu tambahan.

Yang lebih mencederai adalah hilangnya rasa aman guru dalam menjalankan tugasnya. Fenomena kriminalisasi guru telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat peningkatan signifikan kasus kriminalisasi guru sejak 2016 hingga 2023. Hanya dalam bulan Oktober 2024 saja, deretan kasus guru dilaporkan ke polisi tersebar di berbagai daerah dengan motif yang seragam: mendisiplinkan siswa.

Kasus yang paling menyita perhatian adalah Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, yang dilaporkan ke polisi oleh orangtua murid yang berprofesi sebagai anggota polisi pada April 2024. Dilaporkan bahwa mediasi mengharuskan Supriyani membayar Rp50 juta—jumlah yang mustahil bagi seorang guru honorer. Ketika tidak mampu membayar, ia ditahan di Lapas Perempuan Kendari pada Oktober 2024. Kasus ini penuh kejanggalan prosedural dan dugaan konflik kepentingan, namun tetap bergulir ke pengadilan.

Daftar kasus serupa terus bertambah: Sambudi di Sidoarjo (2016) dihukum karena mencubit siswa yang tidak ikut salat berjamaah; Zaharman di Rejang Lebong diketapel orangtua murid hingga mengalami kebutaan permanen pada mata kanan karena menegur siswa yang merokok (2023); guru MS di Wonosobo dilaporkan setelah melerai perkelahian siswa dengan tuntutan ganti rugi Rp70 juta (2024); dan masih banyak lagi.

Dampak psikologis dari kriminalisasi ini sangat serius. Penelitian Sukardi (2021) menemukan bahwa 78 persen guru mengaku ragu-ragu dalam memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar aturan karena khawatir akan tuntutan hukum. Studi tentang perlindungan hukum bagi guru (2021) mengungkap berbagai dampak kriminalisasi: rasa takut dan kekhawatiran akan dipolisikan manakala memberi tindakan kedisiplinan kepada peserta didik, sikap acuh terhadap perilaku salah atau pelanggaran norma yang dilakukan peserta didik, serta menurunnya keprofesionalan guru sehingga kinerja menjadi kurang optimal.

Penelitian di kalangan pelajar (2012) menunjukkan 69 persen dari 1.465 siswa setuju bahwa guru yang melakukan kekerasan patut dilaporkan ke polisi. Ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan guru-siswa dan batasan-batasan dalam pendisiplinan. Ironisnya, kita menuntut guru untuk mendidik karakter dan menanamkan disiplin, tetapi ketika mereka melakukannya, sistem justru menempatkan mereka dalam posisi rentan. Bagaimana seorang guru bisa mengajar dengan efektif ketika setiap tindakannya bisa berakhir di kantor polisi?

Yang membuat situasi ini semakin tragis adalah bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki instrumen hukum yang seharusnya melindungi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 yang menyatakan guru tidak dapat dipidana saat menjalankan tindakan pendisiplinan dalam koridor pendidikan—semuanya ada.

Namun penelitian menunjukkan implementasinya masih sangat kurang. Perlindungan hukum yang tersedia sering terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang hak guru dan ketidakseimbangan dalam penyelesaian konflik. Kasus-kasus seperti Supriyani membuktikan bahwa di lapangan, guru masih sangat rentan terhadap kriminalisasi meskipun payung hukum sudah tersedia.

Kriminalisasi dan kesejahteraan yang rendah tidak hanya merugikan guru, tetapi juga merusak sistem pendidikan secara keseluruhan. Penelitian Indrianti & Listiadi (2021) menemukan bahwa siswa yang diajar oleh guru dengan tingkat kesejahteraan baik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kognitif dan afektif. Sebaliknya, guru yang tertekan secara ekonomi dan psikologis tidak dapat memberikan pengajaran optimal.

Studi tentang kekerasan guru terhadap siswa di SMA Surabaya mengungkap bahwa guru yang melakukan kekerasan lebih disebabkan oleh paradigma dan wawasan kependidikan yang salah—bahwa untuk menegakkan disiplin harus dengan kekerasan. Ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, yang ironisnya terhambat oleh kesejahteraan rendah dan beban kerja berlebihan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat pada 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan—naik 288 kasus dari 2023. Menariknya, kasus “kriminalisasi guru” juga turut mewarnai dunia pendidikan di tahun yang sama. Ini mencerminkan kompleksitas persoalan: di satu sisi ada guru yang melakukan kekerasan berlebihan, di sisi lain ada guru yang dikriminalisasi atas tindakan disiplin yang wajar.

Hari Guru seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif: Sudahkah kita, sebagai masyarakat dan negara, memberikan yang terbaik bagi mereka yang kita percaya untuk mendidik anak-anak kita? Data dan penelitian memberikan jawaban yang jelas: belum.

Kita masih terjebak dalam perayaan simbolis. Kita lebih suka memberikan pujian di media sosial daripada mendorong kebijakan konkret. Ungkapan “pahlawan tanpa tanda jasa” yang romantis justru berubah menjadi pembenaran atas rendahnya kesejahteraan guru dan menggiring sikap fatalistik yang mengekang kesempatan guru untuk memiliki kehidupan yang layak.

Menghargai guru bukan dengan puisi atau twibbon. Menghargai guru adalah dengan memastikan mereka mendapat gaji yang layak—bukan Rp300.000 per bulan. Menghargai guru adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan terimplementasi dengan baik, bukan hanya di atas kertas. Menghargai guru adalah dengan tidak membiarkan mereka sendirian ketika menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Berkaca dari Hasil Terbaru TKA

Beberapa hari yang lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan kabar yang mengejutkan yaitu jebloknya nilai matematika siswa SMA dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Hasil yang mengecewakan ini bukan anomali. Ini adalah gejala dari masalah sistemik yang lebih dalam—masalah yang akarnya ada pada kondisi guru kita.

Menurut bapak menteri pendidikan, masalahnya bukan pada kecerdasan siswa, melainkan pada “buku yang digunakan untuk belajar dan cara guru mengajarkan yang tidak membuat siswa ingin terus belajar matematika.” Dengan kata lain, kualitas pembelajaran—yang ditentukan oleh kapasitas dan kondisi guru—adalah akar masalahnya. Pernyataan ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa investasi pada guru adalah prioritas tertinggi.

Namun realitas kebijakan justru berbanding terbalik. Di tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan potensi peningkatan hingga Rp140-171 triliun. Sementara itu, alokasi untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen hanya Rp10,4 triliun—dengan Rp3,79 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru bagi 185.096 guru non-PNS. Bandingkan: Rp71-171 triliun untuk makanan versus Rp10,4 triliun untuk orang yang seharusnya mengajarkan anak-anak bagaimana belajar.

Jangan salah paham—program MBG memiliki tujuan mulia dan penting. Gizi yang baik adalah fondasi untuk belajar. Tetapi tanpa guru yang berkualitas dan termotivasi untuk mengajar, makanan bergizi hanya akan menghasilkan anak-anak yang kenyang tetapi tidak terdidik dengan baik. Penelitian Nawawi (2022) menunjukkan korelasi kuat antara kesejahteraan guru dan efektivitas pengajaran di kelas. Indrianti dan Listiadi (2021) menemukan bahwa siswa yang diajar oleh guru dengan tingkat kesejahteraan baik menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan kognitif dan afektif.

Ironinya, kita menghabiskan triliunan rupiah untuk memastikan siswa mendapat makanan bergizi, tetapi membiarkan guru—yang seharusnya “memberi makan” pikiran mereka—hidup dengan gaji Rp300.000-500.000 per bulan. Kita membangun ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan biaya Rp1,2-1,5 miliar per unit, tetapi tidak memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai bagi guru di daerah terpencil. Kita melibatkan 5.000 koki profesional untuk meningkatkan kualitas makanan, tetapi tidak memberikan perhatian yang sama pada peningkatan kapasitas pedagogis guru. Dalam memberikan layanan peningkatan kemampuan bahasa Inggris guru SD, Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah harus mengurangi jumlah fasilitator karena keterbatasan anggaran.

Yang lebih memprihatinkan, hasil TKA yang buruk justru membuktikan bahwa tanpa perbaikan fundamental pada kualitas guru, program-program lain—tidak peduli seberapa besar anggarannya—tidak akan mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Kita semua tahu bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar, dengan banyak wilayah 3T memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan makanan gratis. Masalah ini membutuhkan investasi serius pada rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan guru.

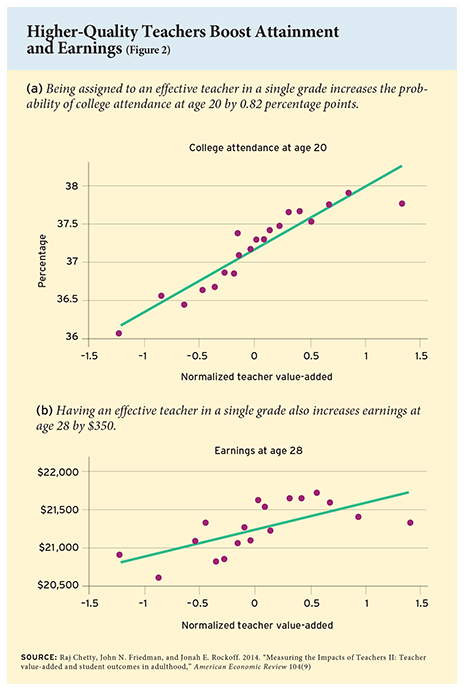

Bukti empiris dari penelitian Raj Chetty, John N. Friedman, dan Jonah E. Rockoff (2014) dalam “Measuring the Impacts of Teachers” yang dipublikasikan di American Economic Review memberikan argumen ekonomi yang sangat kuat. Penelitian mereka menunjukkan bahwa memiliki guru yang efektif—diukur dengan value-added—memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan:

Grafik pertama menunjukkan korelasi positif yang jelas: siswa yang diajar oleh guru dengan value-added tinggi (1 standar deviasi di atas rata-rata) memiliki probabilitas kuliah pada usia 20 tahun yang meningkat 0,82 poin persentase. Ini bukan angka yang kecil. Dalam skala nasional dengan jutaan siswa, ini berarti ratusan ribu anak tambahan yang bisa mengakses pendidikan tinggi hanya karena memiliki guru yang lebih berkualitas.

Grafik kedua bahkan lebih mencolok: pada usia 28 tahun, siswa yang pernah diajar oleh guru efektif memiliki pendapatan $350 lebih tinggi per tahun—dan ini hanya dampak dari satu guru di satu tahun ajaran saja. Bayangkan dampak kumulatif jika seorang siswa memiliki guru-guru berkualitas sepanjang masa sekolahnya. Penelitian ini membuktikan bahwa investasi pada kualitas guru bukan hanya soal pendidikan, tetapi investasi ekonomi dengan return yang terukur dan jangka panjang.

Ironisnya, sementara penelitian internasional telah membuktikan bahwa guru berkualitas adalah investasi paling menguntungkan dalam pendidikan, Indonesia justru mengalokasikan dana minimal untuk kesejahteraan dan pengembangan profesional guru. Kita lebih memilih program yang dampaknya lebih mudah “difoto” untuk publikasi, daripada investasi fundamental yang hasilnya baru terlihat 10-20 tahun kemudian tetapi transformatif.

Kebijakan publik adalah tentang prioritas. Ketika kita memilih mengalokasikan Rp71 triliun untuk program yang, meski penting, bersifat konsumtif dan jangka pendek, sementara hanya Rp10,4 triliun untuk investasi jangka panjang pada guru—kita sebenarnya sedang mengatakan bahwa kita tidak serius tentang meningkatkan kualitas pendidikan. Kita hanya serius tentang terlihat melakukan sesuatu.

Tahun ini, alih-alih sekadar memasang twibbon dan membaca puisi, mari kita bertanya pada diri sendiri: apa yang benar-benar bisa kita lakukan untuk guru? Dan pertanyaan yang lebih fundamental: apakah prioritas anggaran kita sudah mencerminkan pemahaman bahwa guru—bukan program-program bergengsi lainnya—adalah kunci utama pendidikan berkualitas?

Hasil TKA 2025 yang jeblok adalah cermin jujur dari prioritas kita yang keliru. Kita tidak bisa terus mengeluh tentang rendahnya kualitas pendidikan sambil membiarkan guru hidup dalam kondisi yang tidak layak. Kita tidak bisa berharap siswa unggul dalam matematika dan sains ketika guru mereka harus memikirkan bagaimana membayar cicilan atau bahkan menggadaikan SK PNS mereka.

Masyarakat dan orangtua perlu membangun kembali kepercayaan dan kemitraan dengan guru. Ketika ada masalah, dialog adalah solusi, bukan langsung melaporkan ke polisi. Pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran yang lebih adil—bukan menghapus program MBG, tetapi memastikan bahwa investasi pada guru tidak lagi menjadi anak tiri dalam APBN.

Meskipun kesejahteraan rendah dan ancaman kriminalisasi nyata, survei IDEAS menunjukkan 93,5 persen guru tetap berkeingginan mengabdi sebagai guru hingga masa pensiun. Dedikasi yang luar biasa ini seharusnya tidak dibalas dengan eksploitasi atau pembiaran. Mereka tidak butuh puja-puji kosong. Mereka butuh penghargaan yang nyata, yang bisa mereka rasakan setiap hari—dalam kesejahteraan mereka, dalam rasa aman mereka, dalam martabat mereka sebagai pendidik bangsa.

Karena tanpa guru yang sejahtera dan aman, tidak akan ada pendidikan berkualitas. Tanpa pendidikan berkualitas, makanan bergizi hanya akan menghasilkan generasi yang kenyang tetapi tidak kompeten. Data dan penelitian telah memberikan bukti. Hasil TKA telah memberikan peringatan. Sekarang giliran kita bertindak—dengan prioritas yang benar.

Referensi:

- https://www.tempo.co/politik/survei-ideas-ungkap-penghasilan-74-persen-guru-honorer-di-bawah-rp-2-juta-56972

- https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/

- https://www.researchgate.net/publication/388176016_Kesejahteraan_Guru_di_Indonesia

- https://kumparan.com/kumparannews/deretan-guru-yang-berurusan-dengan-polisi-karena-dugaan-penganiayaan-siswa-23p5cBrN7IW

- https://wamanews.id/daftar-kasus-guru-dikriminalisasi-yang-menghantui-dunia-pendidikan-indonesia/

- https://www.kompasiana.com/celvinreindira/673f3deaed64150e8c7e6de2/menciptakan-hukuman-yang-efektif-bagi-siswa-dengan-melibatkan-siswa-dan-orang-tua-guna-menghilangkan-kriminalisasi-yang-di-hadapi-oleh-guru

- https://jateng.tribunnews.com/2016/06/10/kekerasan-pendidikan-dan-kriminalisasi-guru

- https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8652/transformasi-pendidikan-2025-kesejahteraan-guru-dan-dosen-menjadi-prioritas?lang=1

- https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9491/tka-resmi-ditetapkan-jadi-instrumen-baru-penjaminan-mutu-pendidikan-nasional?lang=1

- https://smartid.co.id/en/anggaran-program-makan-bergizi-gratis-berpotensi-meningkat-hingga-rp140-triliun-di-2025/

- https://www.kompas.com/edu/read/2025/11/22/113723571/jebloknya-nilai-matematika-siswa-di-tka-2025-mendikdasmen-bukan-muridnya

- https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/878

- https://www.educationnext.org/in-schools-teacher-quality-matters-most-coleman/