Pesawat Ryan Air yang kami tumpangi bersiap untuk mendarat. Awan stratus masih menutupi kota yang kami tuju. Cuaca memang sedang mendung. Kami harus menunggu beberapa saat hingga akhirnya kota itu terlihat. Meskipun dengan guncangan pendaratan pesawat yang lebih keras dari biasanya, pesawat kami berhasil mendarat di bandara. Dari jendela pesawat saya melihat tulisan besar di atas terminal bandara. Hamburg. Akhirnya kami tiba di kota pelabuhan ujung utara Jerman.

Kenangan di Hamburg tak pernah mungkin kami lupakan. Dari sekian banyak perjalanan, hanya di kota ini kami mengalami nasib agak malang. Kami kecopetan ketika hendak menuju masjid di tengah pemukiman imigran Turki. Saya menyebutkan agak malang karena hanya dompet Nurul saja yang dicuri. Berisi uang sekitar 30 Euro. Atau sekitar 450 ribu rupiah. Dokumen perjalanan kami aman, termasuk di dalamnya ATM. Detail mengenai perjalanan kami di Hamburg akan saya ceritakan di lain waktu. Secara umum kota ini sepertinya tidak ingin menyambut kedatangan kami. Dan mengingat kejadian 12 tahun silam, penduduk Hamburg yang menolak reformasi pendidikan yang lebih berkeadilan juga harus bertanggungjawab terhadap kejadian yang kami alami.

Reformasi pendidikan itu merupakan janji kampanye dari koalisi partai Kristen Demokrat dan partai Hijau. Selama ini, di Jerman pada umumnya, termasuk di Hamburg, anak-anak bersekolah di sekolah dasar yang dikenal sebagai Grundschule selama empat tahun hingga usia 10 tahun. Kemudian mereka akan dipisahkan sesuai dengan kemampuan mereka ke dalam tiga sekolah yaitu Hauptschule (sekolah kejuruan), Realschule (bagi yang mereka ingin melanjutkan ke sekolah kejuruan yang lebih tinggi) dan Gymnassium (Sekolah menengah bagi anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang universitas). Pilihan untuk masuk ke Gymnassium tidak diberikan kepada anak-anak atau orang tua. Hanya siswa yang pintar dan rekomendasi dari guru dan sekolah / Grundschule saja yang dijadikan dasar apakah seorang anak bisa masuk ke Gymnasium atau pilihan sekolah kejuruan. Hal inilah yang dianggap koalisi kedua partai tersebut mencederai prinsip keadilan. Mereka ingin anak-anak mendapatkan kesempatan belajar lebih panjang dan banyak lagi di level sekolah dasar. Mereka ingin mengubah konsap Grundschule (4 tahun) menjadi Primaschule (6 tahun). Mereka berpendapat dengan menambah waktu dua tahun bagi semua anak di sekolah dasar, harapannya semakin banyak anak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Gymnasium. Karena selama ini, mereka yang dari golongan ekonomi ke atas saja yang memiliki peluang besar untuk tembus ke Gymansium. Sementara itu, 1 dari 2 siswa di Hamburg saat itu adalah imigran yang notabene dari kalangan menengah ke bawah. Tentu saja apabila mereka tidak terperhatikan, masalah sosial yang lainnya dikhawatirkan akan muncul. Dan saya menjadi salah satu korban ketika berkunjung ke Hamburg.

Hanya saja, respon dari masyarakat Hamburg tidak semuanya setuju dengan perubahan ini. Terlepas dari penunggang-penunggang yang bersifat politis, penolakan terhadap kebijakan ini terjadi di sudut-sudut kota, terutama wilayah yang penduduknya merupakan kalangan menengah ke atas. Poster-poster penolakan bermunculan dengan tagline “Wir wollen lernen” yang berarti kami ingin belajar. Saya kurang paham yang mereka maksud dengan “kami ingin belajar”. Analisis awam saya, mungkin mereka beranggapan bahwa sedini mungkin mereka belajar satu hal yang spesifik, semakin bagus buat perkembangan anak-anak mereka. Padahal, perpanjangan masa sekolah dua tahun, mestinya tidak menjadi hambatan bagi anak-anak untuk belajar. Dan mereka pun berhasil mengumpulkan kurang lebih 180.000 tandangan untuk membuat petisi untuk mengusulkan referendum. Dan nahasnya, hasil voting menunjukkan bahwa 50 persen lebih para pemilih menginginkan tidak adanya perubahan konsep pendidikan dasar. Walikota Hamburg saat itu, Ole von Beust, menyebut peristiwa ini sebagai kekalahan perjuangan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

Dari gagalnya reformasi pendidikan di Hamburg ini saya belajar, bahwa untuk mengubah paradigma masyarakat kita terkait pendidikan yang lebih adil dan berpihak kepada siswa memang tidak mudah. Terbukti, di Indonesia, ketika ada reformasi radikal dengan semangat yang sama yaitu sistem Zonasi, banyak “lapisan” masyarakat yang menolak. Saya berikan tanda kutip karena mereka yang menolak ini adalah mereka yang merasa terancam anak-anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah yang berlabel favorit. Dan sebagian besar dari mereka adalah kalangan menengah atas yang mampu berbicara lantang lewat previlise yang mereka miliki seperti sosial media, firma hukum, dan sebagainya. Tidak sedikit pula, sejawat saya, guru-guru dari “sekolah favorit” juga menyuarakan penolakan atas kebijakan ini. Sehingga sekarang kebijakan ini sudah disesuaikan dengan kompromi-kompromi.

Saya sendiri selalu menyuarakan bahwa persyaratan untuk masuk sekolah negeri, yang notabene, adalah sekolah yang dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mestinya ada banyak. Tapi dua teratas yang harus menjadi pertimbangan penting adalah jarak dari rumah ke sekolah dan juga kondisi ekonomi keluarga. Semakin miskin keluarga seorang calon siswa maka semakin besar peluang dia untuk diterima di sekolah negeri tersebut. Karena kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan menjadikan kesemptan mereka untuk memilih sekolah lain selain sekolah negeri juga semakin kecil, dan ancaman putus sekolah menanti di depan mereka.

Saya khawatir efek jangka panjang yang dari kebijakan yang tidak memenuhi rasa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ini. Bayangkan jika seleksi masuk anak-anak ke sekolah-sekolah negeri menggunakan nilai akademik, maka orang tua yang bisa membayar guru les privat, mengirim anak-anak ke LBB, membelikan buku dan sumber belajar tambahan, mengirim ke sekolah favorit di jenjang sebelumnya, dan pastinya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kalangan menengah bawah, akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke sekolah negeri. Dan masalah jangka panjang yang menanti kita adalah kesenjangan sosial ekonomi.

Yang menjadi pertanyaan besar berikutnya, adalah apakah pendidikan akan merubah paradigma masyrakat ataukah paradigma masyarakat harus berubah terlebih dahulu agar didapatkan konsep pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan?

————————————————-

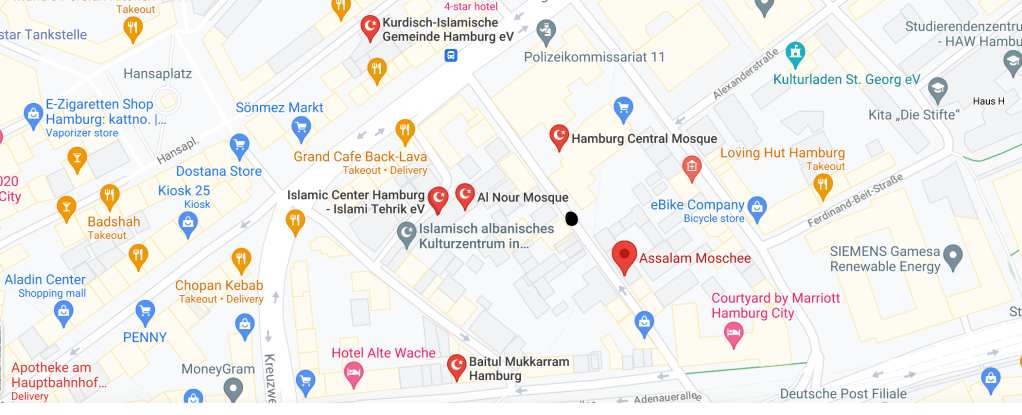

Nurul merasa ada yang aneh dengan tasnya, seperti ada yang membuka, saya melihat ke belakang. Seorang pemuda berwajah Turki memasukkan tangan ke dalam jaketnya. Kemudian lari. Saya melihat ke dalam tas Nurul, semua dokumen aman. Hanya dompet berisi uang. Meskipun dompet itu memiliki kenangan pemberian teman dari Jepang, saya membiarkan pemuda itu berlari. Orang-orang di sekitar juga melempar pandangan ke arah kami. Sebagian besar mereka tersenyum. Mungkin ini menjadi pemandangan biasa bagi mereka. Saya ingat betul di mana kejadian ini. Karena kami hendak menuju masjid. Masjid Assalam, yang berada di area, yang sebagian besar penduduknya adalah imigran Turki. Yang suaranya diwakili oleh partai Kristen Demokrat dan partai Hijau untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga Hamburg lainnya.

Referensi:

https://www.dw.com/en/referendum-quashes-hamburg-school-reform-cripples-coalition/a-5814250

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Hamburg

Klik untuk mengakses isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf

Bonus Foto:

Sebuah pengalaman yg luar biasa. Thanks for sharing

SukaDisukai oleh 1 orang

The Unforgettable an experience, thanks you mate.. big tumb i give you.

SukaDisukai oleh 1 orang