Satu semester penuh di tahun ajaran 2020/2021 ini, sebagian besar anak-anak di Indonesia dan mungkin di hampir seluruh belahan dunia melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya model pembelajaran jarak jauh seperti mengeluarkan, Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 tahun 2020 yang di dalamnya memberikan kebebasan penuh kepada sekolah untuk menyederhanakan atau menggunakan kurikulum yang sudah ada, Surat Edaran Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah, hingga mengelurakan bantuan pulsa untuk menunjang terselenggaranya program belajar dari rumah selama masa darurat Covid-19 ini. Dan seperti biasanya, di akhir semester, berdasarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian, sekolah wajib memberikan laporan capaian hasil belajar peserta didik kepada wali murid. Laporan ini biasa di kenal dengan rapor.

Dari rapor yang diberikan sekolah, kita akan melihat di dalamnya berjejer nama-nama mata pelajaran yang dipelajarai anak-anak di sekolah termasuk di masa pandemi ini. Tiap-tiap jenjang berbeda baik dari segi jumlah maupun daftar nama mata pelajarannya. Untuk jenjang sekolah dasar setidaknya ada 8 mata pelajaran, sementara jenjang SMP setidaknya memiliki 11 mata pelajaran, dan untuk SMA akan berderet di dalam rapor tersebut setidaknya 14 mata pelajaran. Itupun belum ditambah jika ada muatan lokal dan mata pelajaran khas sekolah di mana anak-anak belajar. Dan masing-masing anak dituntut untuk lulus di semua mata pelajaran tersebut. Setidaknya mencapai kriteria ketuntasan minimal.

Dari sini kita bisa bayangkan, jika dalam satu semester rata-rata ada 4 topik yang harus dipelajari anak-anak, maka anak-anak SD harus belajar sekitar 32 topik belajar, sementara kakak-kakak mereka di SMP harus belajar sekitar 44 topik, dan saudara tertua mereka di SMA harus menyelesaikan sekitar 56 topik yang berbeda. Dengan asumsi yang sama, jika pembelajaran kita masih berorientasi pada buku pelajaran, dan untuk 1 topik dalam buku pelajaran rata-rata terdiri dari 15 halaman maka dalam satu semester anak-anak SD setidaknya harus membaca sekitar 480 halaman buku, sementara anak-anak SMP harus membaca sekitar 660 halaman buku, dan anak-anak di jenjang SMA harus menyelesaikan sekitar 840 halaman buku. Itu semua belum termasuk tugas tambahan dari sekolah, ditambah kegiatan ekstrakurikuler, dan les tambahan di luar sekolah.

Kita tentu bisa membayangkan, betapa sekolah menjadi beban yang teramat berat bagi anak-anak ini. Terutama di masa pandemi ini. Tentunya kita akhir-akhir ini ikut merasakan betapa sulitnya materi pelajaran itu. Dan berlembar-lembar materi yang anak-anak kita kerjakan itu, belum tentu akan mereka gunakan kelak di masa yang akan datang.

Muatan kurikulum kita terlalu luas. Guru dan sekolah dituntut untuk mengejar dan menuntaskan itu semua meskipun diujung sana yang pada akhirnya menjadi korban adalah anak-anak kita. Mereka juga dituntut untuk mampu berlari sekencang mungkin untuk menuntaskan tuntutan kurikulum yang ada. Mereka yang larinya lambat harus bersiap untuk ditinggalkan oleh rombongan.

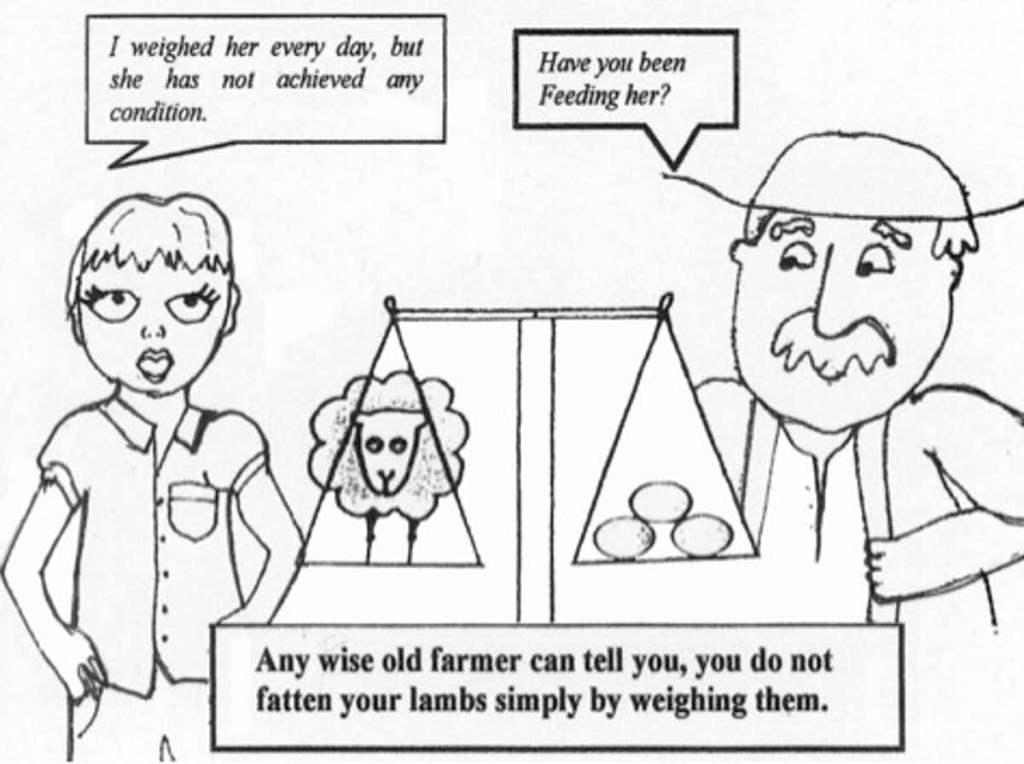

Hal ini pulalah yang membuat terkadang penilaian menjadi lingkaran setan yang membelenggu para guru. Permasalahan yang tak kunjung bisa diselesaikan, yang selalu muncul menjelang penerimaan rapor oleh para wali murid. Tak jarang guru harus mengaji istilah untuk mengarang biji (mengarang nilai) agar siswa bisa dinyatankan telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Karena jika mereka berpegang teguh pada prinsip untuk memberikan nilai yang objektif dan apa adanya, akan ditemukan banyak sekali siswa yang nilainya berada di bawah kriteria ketuntasan minimal. Sehingga, angka-angka yang berada di kolom-kolom laporan belajar itu lebih cenderung formalitas saja daripada substansi. Dengan kata lain, makna dalam angka-angka itu telah tereduksi, atau bahkan hilang. Nilai yang tidak bermakna tidak mampu menggambarkan siswa secara nyata.

Hal ini diperburuk dengan kebijakan sekolah yang menggunakan hasil penilaian ini sebagai evaluasi kinerja guru. Semakin banyak siswa yang tidak memenuhi KKM, maka guru dianggap “tidak mampu” bekerja. Padahal menurut Shaverson et al (2010) meskipun nilai siswa yang adalah satu bagian informasi yang dapat digunakan pimpinan sekolah untuk membuat penilaian tentang keefektifan guru, nilai tersebut seharusnya hanya menjadi bagian dari evaluasi komprehensif secara keseluruhan. Jadi tidak bisa menjustifikasi performa guru hanya lewat satu hasil penilaian saja. Manajemen sekolah harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Hal ini diperkuat dengan penilitian oleh Steele (2011) lewat lembaga RAND yang menyebutkan bahwa penilaian kinerja guru menjadi lebih stabil jika sekolah menggunakan banyak data dari perkembangan belajar siswa dalam kurun waktu beberapa tahun. Penelitian ini menegaskan bahwa satu nilai di rapor saja tidak cukup untuk menjustifikasi apakah seorang guru telah bekerja dengan baik atau tidak.

Terlebih lagi, jika memang capaian akademik itu bisa dianggap sebagai prestasi siswa ataupun “prestasi sekolah”, ada banyak faktor yang berpengaruh di dalamnya. Guru hanya salah satunya. Sementara ada faktor ekonomi, sosial, dan latar belakang keluarga yang juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa. Mereka yang mempunyai uang lebih banyak tentu lebih mudah untuk mengakses pelajaran tambahan lewat lembaga bimbingan belajar dan les. Anak-anak dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, akan mendapatkan motivasi dan pengasuhan yang berbeda dengan anak-anak para buruh tani dan kuli bangunan. Dalam laporan Oxfam (2017) angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahap transisi antara tingkatan sekolah, dan paling berdampak pada golongan termiskin. Antara pendidikan SD dan SMP, tingkat partisipasi sekolah turun 5 persen untuk kuintil terkaya, tetapi sebesar 17 persen untuk kuintil termiskin. Hal ini menguatkan bahwa faktor ekonomi juga memiliki andil yang cukup besar dalam proses dan hasil belajar siswa.

Belum lagi jika kita lihat dari kondisi geografis Indonesia. Kita semua tahu, tidak semua wilayah Indonesia memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan yang sama. Tentu berbeda antara mereka yang bersekolah di pedalaman Wamena, dan mereka yang menempuh pendidikan di pusat kota seperti Jakarta. Sementara lewat Permendikbud No.23 tahun 2016 serta Permendikbud No. 53 tahun 2015 semua sekolah siswa di Indonesia dituntut untuk memberikan materi pendidikan yang sama serta proses penilaian yang sama pula. Hal ini tentu mencederai falsafah bangsa yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adil tak mesti sama, tetapi menempatkan atau memberikan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Begitupula mengenai apa yang harus dipelajari, dan bagaimana cara belajar anak-anak di seluruh Indonesia tidak mungkin distandarkan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan isi kurikulum pendidikan saat ini. Kalaupun terlalu sulit untuk mengurangi mata pelajaran yang harus dipelajari oleh anak-anak karena tekanan dari berbagai macam pihak, setidaknya pemerintah perlu menyederhanakan kontennya. Anak-anak seharusnya lebih banyak diberikan latihan berpikir dengan model eksplorasi, bukan dijejali dengan begitu banyak informasi yang harus mereka ingat sehingga terjebak pada kegiatan menghafal. Padahal Benjamin Bloom mengingatkan bahwa tingaktan terendah dalam proses berpikir yang dilakukan oleh manusia adalah mengingat (menghafal). Sementara di era sekarang, proses tersebut telah banyak digantikan oleh komputer. Banyak sekolah gagal mendidik anak-anak untuk meningkatkan proses berpikir analisis dan evaluatif. Hal ini bisa kita lihat dari data PISA yang menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah menengah di Indonesia, sebagian besar dari mereka belum bisa menarik simpulan dari bacaan fiksi maupun non-fiksi. Dan lebih banyak lagi dari mereka yang belum bisa mengevaluasi kebenaran informasi yang mereka baca. (OECD, 2019)

Selain itu, berikan kewenangan pada sekolah untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri dan menjadikan pemerintah daerah sebagai fasilitatornya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa yang paling paham karakteristik dan kondisi sosial budaya suatu daerah adalah masyarakat daerah itu sendiri. Pemerintah pusat cukup menentukan kurikulum inti yang sederhana seperti literasi dan numerasi, sementara itu berikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk membuat dan mengembangkan kurikulum mereka sendiri berdasarkan kebutuhan masyrakat yang ada di sekitar mereka. Ini adalah salah satu tantangan utama yang perlu dipecahkan, jika kita ingin melihat perbaikan fundamental dalam kualitas pendidikan kita.

Perlu juga adanya reorientasi bentuk dan model penilaian yang sebelumnya menitik beratkan kepada hasil menjadi lebih ke penilaian proses. Salah satunya yang sedang disosialisasikan oleh kementerian pendidikan kita yaitu penilaian portofolio. Penilaian berbasis portofolio, seperti namanya, alih-alih hanya menilai siswa pada tes standar, tes unit, dan kuis, portofolio berfungsi sebagai kompilasi pekerjaan siswa yang dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Tantangan pelaksanaan penilaian portofolio sebenarnya ada pada guru dan sekolah itu sendiri. Afrianto (2017) menemukan bahwa banyak guru mempertanyakan mengapa mereka harus menilai hasil kerja siswa jika tes standar dapat melakukan hal yang sama dalam satu hari. Tes terstandar sendiri sudah terbukti tidak mampu menaikkan kemampuan siswa, melainkan umpan balik yang diberikan guru kepada siswa terkait tugas dan pekerjaan siswa secara cepat dan tepatlah yang mampu meningkatkan performa siswa (Heather, 2014). Dan ini kontras dengan laporan OECD yang dikutip dari The ASEAN Post (2019) di mana sebanyak 65% dari sampel PISA mengatakan bahwa mereka jarang mendapatkan umpan balik dari guru mereka ketika mengerjakan tugas,

Pada akhirnya perubahan proses pendidikan itupun akan sulit dilakukan apabila paradigma kita tentang pendidikan masih tetap pada pola lama. Kebijakan revolusioner seperti sistem zonasi saja masih ditolak oleh berbagai elemen masyarakat sehingga membuat pemerintah harus berkompromi. Padahal kebijakan tersebut menurut saya adalah kebijakan yang paling mendekati asas keadilan sosial. Apalagi sistem pembelajaran dan penilaian yang progresif yang pastinya memerlukan tak hanya lebih banyak pikiran dan tenaga, tapi juga biaya yang lebih besar jika kita bandingkan dengan model tradisional.

Kepada bapak/ibu wali murid yang saat ini mungkin sedang menerima rapor saya ingin sampaikan bahwa jika anda mendapati nilai anak anda baik atau tidak dalam rapor yang anda terima, jangan hakimi mereka. Cintailah mereka apa adanya. Tetap semangatilah anak-anak anda dengan mimpi-mimpi yang mereka punya. Banyak potensi dalam diri anak anda yang tidak mungkin bisa tercatatat dengan baik dalam beberapa lembar kertas rapor tersebut.

Referensi

Afrianto. 2017. Challenges of Using Portfolio Assessment as an Alternative Assessment Method for Teaching English in Indonesian Schools; International Journal of Educational Best Practices (IJEBP) Vol. 1 No. 2 October 2017

Fehring, Hetaher. 2014. Some school reports valuable for parents, others just a mystery. Bisa dilihat di https://theconversation.com/some-school-reports-valuable-for-parents-others-just-a-mystery-30822

Kemdikbud. 2015. Permendikbud No.53 tahun 2015 tentang Penilian Hasil Belajar oleh Guru dan Sekolah. Jakarta: Kemdikbud

Kemdikbud. 2018. Permendikbud No.23 tahun 2016 tentang Standar Penilian. Jakarta: Kemdikbud

OECD. 2019. Indonesia Student Performance (PISA 2018). Bisa diakses di https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=IDN&treshold=10&topic=PI

Oxfam. 2017. Oxam Briefing Paper: Menuju Indonesia yang Lebih Setara. Bisa diakses di https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia

Steele, Jennifer L., Laura S. Hamilton, and Brian M. Stecher, Using Student Performance to Evaluate Teachers. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2011. https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9569.html.

The ASEAN Post. 2019. Why did Indonesia fare badly in PISA 2018. Bisa diakses di https://theaseanpost.com/article/why-did-indonesia-fare-badly-pisa-2018

Tulisan yg sangat menarik dan menurut saya sangat objektif. Betapa guru dibuat bingung dalam penilain siswa,terutama disaat pandemi ini,dimana pembelajaran yg diberikan tentu saja banyak yg tidak dapat mengikuti kurikulum yg tersedia.tugas2 dan test yg diberikan pada siswa lebih banyak orang tua/orang lain yg mengerjakan, karena siswa itu sendiri banyak yg belum mengerti dg materi yg diberikan. Dan betul sekali,bahwa disetiap daerah mempunyai kemampuan berbeda dalam menerima materi pelajaran.apalagi masih banyak daerah yg sulit menerima akses internet.pemberian kuota pun bukan solusi yg tepat karena tidak meratanya jaringan internet.sangat prihatin dg kondisi anak2 yg lebih banyak menggunakan hp untuk permainan dan Hal lain diluar pelajaran.sementara tingkat disiplin dan kepatuhan anak pada orang tua dan guru juga seakan luntur dg sendirinya.banyak orang tua yg disibukkan dg mengisi tugas2 yg diberikan pada siswa, karena disisi lain mereka ingin tetap mendapatkan nilai yg baik untuk anak2nya.semoga keadaan ini tidak berlarut-larut.dan pemerintah menemukan solusi dan cara yg lebih efektif dalam menentukan kurikulum yg tepat.

SukaDisukai oleh 1 orang